2020年伊始,黑天鹅骤现。由于种种“你懂得”的原因,国际形势变得稍微有那么些“复杂”。

这种时候,肯定会有一票人站出来高呼:留学行业药丸。——每当有点风吹草动,总会有各类“药丸党”急冲冲地跳出来,这也算是传统艺能了。

但实际上,留学行业好得很。等这阵风波过去,它们立马会满血复活。

如果我们看得久远一些,早在2015年底的时候,就有人高呼环境已变、红利已尽、行业吃枣药丸。可五年已过去,你去看看留学机构们的财务数据,依旧是该增长的增长,该盈利的盈利,活得很是滋润。

毕竟,无论环境怎么变化,留学的需求就在那里。人都是想往向上走的,如果仅从时间成本考虑,留学现在是、将来也依旧是投入产出比最高的个人提升手段。国外顶级藤校与一流大学的教育模式、资源、成才率、就业竞争力等,都远比国内的清华北大好很多,这是连各类“药丸党”都不敢否认的行业共识。

只要需求是真实存在的,行业就可以长盛不衰。

但是,这个行业中的一些无良大玩家,却在用自掘坟墓的方式,动摇着行业的根基。

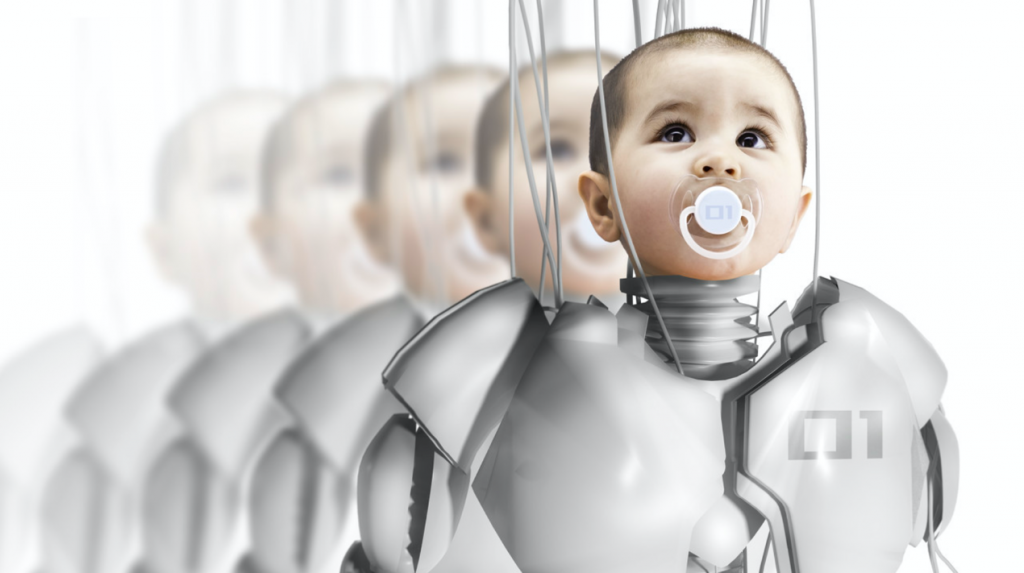

它们从未把帮助学生成长成才当做自己的使命。

恰恰相反。毁灭学生的前程,才是它们的工作。

它们是在用屠杀学生的方式,向他们的父母收钱。

“屠杀”一词并无夸张成分。

因为,最可耻的杀戮,是扼杀一个人的思想。

最绝望的毁灭,是泯灭一个人的前途。

而这正是这个行业的巨头们孜孜不倦做着的事情。

它们的屠戮不见鲜血,造成的危害却比流血的伤口更为深刻。

1 头部玩家们

不可否认,留学行业中还是有不少良心机构的,但“不良心”的机构在数量上明显占有绝对优势。数据造假、承诺缩水、付款前后大变脸,这样的新闻旧闻我们已听得太多。还有留学顾问因为疏忽看漏了录取信,便为了掩盖过失删掉了学生的录取信。更有留学机构因资金断裂直接跑路,还顺便带走了客户们的申请账户,彻底断送了学生们的申学之路。

不明就里的消费者可能会说:那我们就避开那些不正规的小机构,选择知名的大品牌呗。

不好意思,这个行业跟普通人的认知不同:有良知的基本都是中小机构,大机构恰恰是坑蒙拐骗的重灾区(私删录取信的顾问是某家“五大”的全职员工,而那家卷款跑路的机构曾是A股的留学第一股)。

而这个现实,是由留学行业的属性决定的。

首先,留学是个典型的低频消费产品,绝大多数客户这辈子就留这么一次学。

餐饮、快销品,就是典型的高频产品。你产品不行、服务不好,消费者下次就不买了,所以此类企业的大机构会特别爱惜自己的羽毛。但留学行业不同,你的服务不好,谁知道呢?部分小机构可能会在意客户口碑,但大机构完全可以用广告和水军把用户的抱怨淹没。所以行业里的头部玩家,清一色都是轻服务、重营销的。

第二,留学业务本是非标准化服务。每个学生的天赋与潜能、意愿、偏好、优势各不相同,申学策略自然不能千篇一律。故而,留学中介们特别热衷于把自己称作“留学咨询”,因为咨询正是个性化、针对性的非标准化服务。

但大机构们的想法不太一样。它们要扩张、要做大规模、降低边际成本,就必须迅速复制自己的业务。可是,非标准化的服务要怎么复制呢?那就只有将它强行标准化。强行标准化的结果只有一个,就是服务质量急剧下滑,只追求过程而忽视结果。它们的顾问动辄要同时服务三五十个客户(某四年内五次融资的机构,号称自己的顾问可以同时服务八九十人,还以此为荣)。结果客户得到的只能是敷衍了事的规划、爱答不理的答疑,还有基于模板的千篇一律的文书、找人代工的推荐信。

曾有两位家长,分别拿出自己孩子的文书想要交流一下,结果发现两份文书从结构到重点内容几乎一模一样。这就是流水线的力量。

——把定制化的服务玩成了流水线产品,这就是行业头部玩家们的商业模式。

这种商业模式正是一切灾祸的源头。

你以为它们只是服务质量差,给钱不办事吗?

错。它们实际造成的危害,比这大多了。

提问:我们为什么要找留学机构?

回答:为了提高申学的成功率。这个道理再浅显不过。

那么,申学的成功率由什么决定?

简单地说,一看硬件,二看软件。

硬件,指的是学习成绩、标化考试成绩。这是中国学生最熟悉,也最擅长的部分。

但中国学生们有点擅长得过了头,一不留神就考出个满分出来,搞得老外的本土学生们都自愧不如。既然光看硬件分不出高下,那欧美学府(尤其是顶尖学府)自然要更多地去考察中国学生的软件指标。

软件,指的是人格品质、价值动机、综合能力等这些看不见、摸不到、但又特别重要的素质。而招生官与学生素昧平生,那只有通过文书和经历去了解学生。

结果招生官一看,这批留学机构搞出的文书千篇一律、毫无个人特色,活动列表上相关与不相关的各类“看着丰富”的经历全都堆到了一起,而且各类经历的细节经常超越招生官的“常识”认知,与文书之间更是没多少联系。于是,招生官自然只能愉快地做出决定:这群中国学生统统高分低能,甚至可能造假,不予录取。

我们要明白一个逻辑,招生官不了解你,但他们又要决定录不录取你,所以他们特别希望看到一个真实的你。文书要真实、经历要真实、推荐信也要真实,只有真实才能让你的故事生动、打动招生官们,并与火眼金睛的招生官们的“常识”认知一致!

关于推荐信,有一件特别有趣的事情。某排名前30的美国大学招生官曾向笔者透露:有的学生千方百计地拿到了李开复的推荐信,结果招生官却对此不屑一顾,拒了他的申请。为什么会是这样?是李开复没名气了,还是创新工场提不动刀了?都不是。这位招生官的理由很有意思:不论李开复是谁(老美不是特别在意别人的知名度),他跟你又不熟,面都未必见过几次,他能了解你多少?他写的推荐信,又能有多少可信度?你为什么要找他而不找对你特别熟悉的人写呢?

相反的例子也有,某美国学生拿着宿舍清洁工的推荐信去申学,反而得到招生官们的一致称赞,最终被哈佛录取(耶鲁、宾大也给了offer)。因为这名学生的为人举止,清洁工都看在眼里,推荐信也写得情真意切,真实又清楚地表露了学生的优势。这才是申学者们所需要的。

可惜的是,对这些竞价排名榜的常客们来说,流水线是他们所擅长的,但“真实”“有特色”之类的,他们真玩不转。如果你想申请欧美国家的顶尖学府,这类机构基本都是帮倒忙的。

我们会发现,它们最擅长的,是把绝大部分学生们送去那些并不顶级的院校;他们也往往把低于学生真实水平的院校推荐给学生,以提高综合录取成功率。这些院校本来就存在生源不足的问题,正想通过留学生创汇。只要你学费给够,软件指标不够、甚至硬件指标不达标,都不是太大问题。甚至有学校会向留学中介返佣,以表彰他们推荐学生有功。

那么问题来了,去这样的学校留学,究竟有什么用?

2 留学的实质

留学是为了什么?

有人说是为了增长见识,有人说是为了开拓视野,有人说是为了看一看不一样的烟火。这些说法也有些道理,但问题是:你会就为了这样的理由,每年咣咣砸上几十万吗?

留学的一个首要功能是:让你有更好的前途。说得更功利直白些:它能让你未来有更好的就业与职业发展。

——我愿意为留学砸钱,是因为将来能挣更多的钱。

——其次目的是避开应试教育,成功塑造独立的思维与健康的人格(其实这些素质恰恰是就业与职业发展的重要保障)。

我们需要知道:现在早不是那个“去国外随便混个文凭就能回国拿高薪”的时代了。在国外找不到工作于是回国待业的“海待“青年比比皆是。

“通过留学提升职业生涯”有个前提:你上的必须是好学校。

这是很简单的道理。留学之所以有意义,是因为海外一流名校的教育水平要高于国内的学校。——注意,我说的是一流名校。国外也有很普通的学校,你去那里读书和留在国内又有何区别?出国“过个水”就高人一等了?

而且,即使上了名校,也不意味着高枕无忧。海外一流名校的学习压力非常之大,你的同学统统是来自世界各地的学霸,一个比一个有天赋、一个比一个努力,其竞争的残酷程度远超过国内名校。要知道,美国Top20的大学中,每年都有20%-35%的学生不能顺利毕业,其中来自中国的留学生就不在少数。

若能在这样的环境中幸存下来、以不错的成绩毕业,才算是站上了舞台,有资格与其他优秀的毕业生们一起竞争梦寐以求的金领岗位了。但若你没能事先规划好自己的职业发展路径,没能在数年的寒窗生涯中发展出独特的竞争力,最终也还是会折戟沉沙。

这是一场漫长的赛跑。申学,其实只是个开始。

多数申请留学的学生,并没有认识到他们面临的将是这样的考验。

中国的学生,大多是茫然而懵懂地长大的。他们没有独立思考的土壤,课业的压力亦让他们无暇思考。甚至,他们可能根本没有想清楚:我为何而留学?

当意识到自己必须要踏上陌生的国土、奔赴未知的领域,与无数来自世界各地的优秀人才竞争时,他们一定是迷惘的。

但是,这迷惘却正是转机。为了拂去这迷惘,他们被迫开始思考:我的人生目标是什么?我又该如何实现自己的目标?我独特的优势是什么?我要如何证明自己比他人强,又该为此做些什么?

这是个斗争与拼搏的过程,亦是人格重构的过程。在这场战争获胜的人们,必然经历了把自我血淋淋地剖开的痛楚,也经历了拨开迷雾、找到自己前行方面的豁然开朗。这段旅程是煎熬的,但它恰恰是他们进入职场之前人生最宝贵的财富。

我们说留学经历是宝贵的,原因正在于此。

这也是留学的最大意义。

而流水线般的留学机构所做的,正是在掩埋这样的意义。

它们的口号是“帮你处理好一切”,甚至连留学申请邮箱的账户都要交到他们的手里。它们为学生编织着千人一面的简历(甚至代工推荐信),撰写着亘古不变的文书。之后,把学生们送去一个不知为何要去的学校,读着不知为何要读的专业。

学生们往往不能适应海外的学习与生活,又无法摆脱内心的孤独与挫败感,在浑浑噩噩地数年求学之后,又终于浑浑噩噩地归国,夹在东方文化与西方文化之间,发现自己既没有能力留在国外,也不能胜任国内的工作。

然后,他们蓦然发现:他们不知道自己是谁、从哪里来、又将去往何处。

说实话,如果那些流水线们在收了学生钱的第二天就跑路了,它们造成的危害还小些。

这顶多算是经济诈骗,起码没有错失学生们最关键的成长期、没有害他们浪费人生中最宝贵的数年、也没有葬送他们的前程。

2018年的一次针对海归的调研显示:那些DIY出国的留学生,归国后对自己的职业发展满意度有55.4%;那些找了小留学机构的留学生,满意度是57.6%,基本是一个量级;而找了知名大留学机构的,满意度是33.6%——而且其中一部分人还表示:自己虽然找了留学机构,但最后去的学校并非是留学机构推荐的。

说实话,看到这组数据时,我挺惊讶的。

“居然能有33.6%的满意度”。想必这33.6%的学生一定天赋异禀、意志力超群。

3 家长扮演了什么样的角色

家长们一定是爱孩子的。

“国内的教育是在扼杀孩子的个性。”所以,他们才那么迫切地想把孩子送到国外。

然而,他们却在花了大把的钞票后,将孩子推向了流水线式的留学机构——它们正是扼杀个性的能手。

从这层意义上讲,他们可以算作是流水线机构的帮凶。虽然他们自己未必对此心知肚明。

市面上有没有好的留学机构?当然是有的。

但好的留学机构,不一定是学生与家长在开始接触时接受度高的留学机构。

如果留学机构有作为“教育者”的良心,它们一定会建议家长:要提前几年对孩子的申学做规划,要先规划好职业生涯、然后再考虑选择什么学校、什么专业。它们一定为孩子安排那些真正敬业专业的高水平顾问,并定制化设计有助于长远发展的真正有价值的成长计划,要求真正执行,而不是只粉饰简历、训练应试技巧。更重要的是,它们一定会对学生、对家长严格要求,督促他们全力以赴地准备文书与申学。——教育嘛,本来就是件苦差事。

那么,家长们会喜欢这样的留学机构吗?

看看那些流水线式的机构是怎么说的:“没关系,只要提前半年,我们就能替您做好准备。”“您什么都不用操心,我们会把一切都替您办好。”“我们保证让您的孩子有学上,多给xx钱保证录取前30名大学,不对您有任何要求。”把孩子托付给这样的机构,那将是多么省心、多么潇洒的事情。

至于孩子的前途受损、成长遇错的恶果,要在几年后才能看出来。在此之前,家长们可以心安理得向旁人吹嘘“他们的孩子在哪个国家读书”,接受旁人的吹捧和羡慕嫉妒恨。直到孩子回家之前,他们都可以假装以为孩子们在国外一切顺利,前途一片光明。

这是留学机构的错吗?

是,也不是。

正如,有什么样的观众,就有什么样的编剧。

有着贪图省事或看不清本质的家长,就会有流水线式的留学机构。

商业机构没有义务去造福大众。他们只会迎合消费者们的心愿。

如果家长没有认清真相,没有摈弃“花钱图省事”的心理,他们的孩子就会一直被屠杀,被留学机构屠杀,也被这个不讲道理的社会所屠杀。

(未完待续…)

在《留学启示录(下)》中,我们会谈到:“教育者”式的留学机构具有哪些特征,为什么它们才是留学行业的未来、才是家长与学生们的正确选择。

有兴趣的读者朋友们可以继续关注我们,微信公众号ID:BesonConsulting。

百森咨询

成立于2005年,业内领先的专业咨询服务机构

在北京、美国两地设有战略研究中心与未来领导力研究中心

与哈佛大学、麻省理工在商业研究方面有长期深度合作

是国内最具实力的管理咨询公司之一