1. 风雨飘摇

明眼人都能看出,最近华为的日子不好过。

特朗普时期,美国政府对中国科技企业的一系列制裁与打压,唤醒了国人的民族意识,坚定了国家自主研发芯片的决心,也为华为披上了“民族之光”的光环。然而,光环再耀眼,终究只是虚名。连最乐观的人也无可否认,华为的的确确是被打疼了。

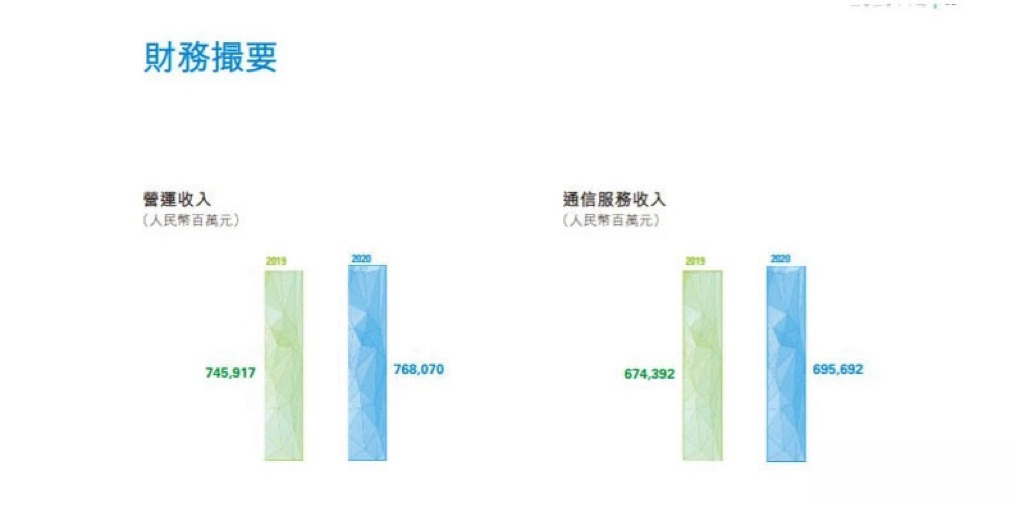

光看2020年的财务数据其实还好,华为全年营收8913.7万,比2019年还增长了3.8%。但是,要知道,在之前的10年里,华为的年复合增速可是有19%之高,在最不济的2012年也有8.0%。而且,华为2020年的营收之所以没下滑,还是因为上半年的手机业务立了功,而在5月份美国商务部发布制裁公告后,手机业务立受重挫,下半年的营收也应声下落了4.4%。2021年Q1,芯片制裁的影响继续发酵,华为手机市场份额降至7.7%,彻底跌出前五。Q2的数据估计会更难看。

乍一看,手机业务受挫,似乎也动摇不了华为的根基。毕竟,华为是做通信设备发家的,这块业务并未受到冲击,全球老大的地位也保得住。问题是,当老大就意味着,你已经没人可以赶超了。你必须站在行业的最前沿,投入大量的探索成本与研发成本,以确保技术的先进性,而华为的追赶者们却可以直接“模仿”或“临摹”这些研究成果,舒舒服服地搭着“顺风车”——一如10年前的华为所做的那样。总之,这块业务已经没有增长空间了。

对于一个拥有20万员工、10万研发人员的科技巨头来说,“不增长”是这世界上最可怕的事情。而唯一比“不增长”更可怕的,是“衰退”。运营商业务没了上升空间,占据半壁江山的消费者业务又被人砍了一刀,血哗哗地流,用盆都接不住。2021年乃至之后的数年,华为的营收下滑已是大概率事件。

营收下滑,就意味着蛋糕越来越小。外面的优秀人才不愿进来,内部的优秀人才也留不住了。人才的流失会导致营收的进一步下滑,然后又加剧了人才流失,形成恶性循环。古今中外的科技企业,经历了急速下滑后又能再造辉煌的,一只手都能数得上来,大多数企业在下滑后就直接死掉了。2015年时,华为营收3950亿,还不到现在的一半,但彼时公司上下士气正旺,业务扩张增长迅猛,前途一片光明;而如果在若干年后,华为的营收跌回3950亿,它可就不是2015年的顺风状态了,而是会小步快跑,一路奔向沉沦。

2. 云

华为作为中国科技圈最有战斗力的企业(严谨起见加个“之一”),自然不会坐以待毙,也在积极地寻找着新的增长点。而云计算和智能汽车是它找到的两个答案。

智能汽车的不确定性较大,它所依仗的自动驾驶正卡在技术瓶颈上,不知猴年马月才能成熟(看看全球公认领先的Waymo就知道了),我们只能说对这个方向谨慎看好。

而云计算方向,则没有多少论证的必要了,属于瞎眼可见的风口。2014年纳德拉的“移动优先、云优先”战略是个标志,它意味着美帝的科技巨头们步调一致地站队了云计算。在科技行业,游戏规则向来是由上游巨头决定的,换言之,从那时起,云作为IT基础设施统治万物的未来,就几乎是已经确定的了。云计算将成为最大的流量入口,最万能的底层平台,最蛮横的保护费收费员。

以华为的规模、华为的愿景,也只有云计算能承载它的增长期望。云是华为的唯一选择。我们甚至可以大胆地说:华为未来是会继续坐在“冠军企业”的宝座上,还是会小富即安、泯然众人,则全看华为云的成败。

问题是,“云”这个买卖,真的不好干。

云计算是典型的“赢家通吃”型业务,重规模重生态、高固定成本低边际成本、用户转移成本极高,头部大碗吃肉,腰部汤都喝不上,马太效应极其明显。这个市场中,头一两名能赚钱,后面的玩家就只能乖乖赔钱(以美国市场为例,AWS和Azure赚钱,谷歌云赔钱),要么玩命烧钱拼个机会,要么就地等死。

国内的云计算市场,阿里云已经占据了小半的江山,优势极其明显,是压在华为云头上的一座大山。虽说在商业史中,后来者逆袭领先者的桥段比比皆是,但华为并不具备逆袭者的条件。

做云计算,四件事最重要:时机、技术、资金、生态。

论时机,云计算的门槛高,研究周期长,用户粘性大,先发优势明显。谁先入局,谁就是老大。国际云计算市场上,谁是老大?亚马逊的AWS。虽然云计算的概念最早是谷歌提出来的,但一开始谷歌其实没怎么重视,玩票为主,云计算商用的第一人正是亚马逊。在国内,阿里云做得最早最坚决,而华为比阿里晚了整整8年。这8年的差距,不是那么容易就可以弥补的。

论技术,云计算的技术需要积累,华为做得晚了,技术上自然也比阿里落后。而且,说起企业的核心能力,华为擅长的是硬件技术,但云计算拼的是软件、是应用、是操作系统,硬件不是关键变量。而软件恰好就是阿里的优势领域,华为又输一城。

论资金,2019年末时,阿里和华为账上趴着的现金差不了太多,但前者在2020年春风得意,后者却经历了苦涩的一年。至年末时,阿里的账面现金几乎是华为的两倍。更不用说,阿里有远比华为强大的融资能力,云计算业务也跨越了盈亏拐点实现了盈利,可以自己给自己造血了。

论生态,阿里的触角早已渗透至各行各业。这年头,但凡有点脸面的科技企业,基本上不是姓“阿”就是姓“腾”(好吧,头条表示反对),在云计算漫长的产业链中,阿里已在每一个环节中都种下了种子。至于华为,生态合作伙伴大多分布在自己的硬件供应链上,你听说过有哪家科技公司自称“华为系”的么?

说得更形而上学点:阿里有云基因,华为没有云基因。这是由它们发家的历史路径决定的。

没基因就罢了,华为云的发展还受到两条客观因素的制约。一,华为自有业务的云化规模不足以撑起一个云生态;二,老美制裁华为,制裁的不仅是手机而已。

要做云,自有业务线上化与云化的体量很重要,因为世界所有的云计算玩家,最初的用户都是自己。云计算这玩意,技术极其复杂,对稳定性的要求又特别高,要是没有十足的把握,客户一般是不敢把自己家业务全跑在你家云上的。所以,阿里云一出来,马云便下令把自家业务跑在自家云上。亚马逊、微软、谷歌、腾讯……也莫不是如此,先在云上把自家业务跑顺了,经受住时间的考验,客户才敢用你家的云。但华为的自家业务以硬件销售为主,手机用户对云的需求又很低,所以华为必须硬着头皮去外面找客户……这是个先有鸡还是先有蛋的问题,会极大制约华为云的发展速度。

另一方面,老美的制裁,目前尚未对华为云造成实质性的恶果,但始终是柄悬在头上的达摩克利斯之剑。剑会不会落、什么时候落,既看中美关系,也要看人家政客的脑回路清不清奇,总之是非常的玄学。一旦美帝把制裁范围从硬件扩大到软件领域,华为就非常难受了。不过,如果美帝头脑一胀,决定不只是制裁华为,而是制裁中国的全体科技企业,那就是另一个剧本了。那个剧本实在太刺激,咱们在这里就不讨论了。

3. 竞争策略

在产品、口碑、生态均不及阿里的情况下,华为能打的就只有服务和价格这两张牌——而它们正是之前华为战胜爱立信、摩托罗拉等竞争对手,争霸通信设备市场的杀手锏。华为最强的就是执行力,执行力的优势很容易便能转化为服务与成本上的优势,这是华为的基因。

但是,在云计算市场上,这两招儿就没那么好使了。通信设备需要安装调试、需要优化、需要运营维护,“人”的服务是非常重要的,服务好不好直接影响客户体系;但云服务本就“即插即用”式的,产品质量很重要,“人”的作用没那么大。

在价格方面,云服务也与通信设备不同,它的成本在很大程度上取决于规模,这点华为无疑落后于阿里,他引以为傲的执行力也不能改变这一点。何况,国内的互联网企业可不比爱立信、摩托罗拉这些外企,它们的狼性是一点也不差的。如果华为想打低价牌,就只能长期烧钱补贴,别无他法,可它烧钱也烧不过阿里——阿里本就善于烧钱与价格战。

说起来,华为能在通信市场呼风唤雨,和这个行业的特征是密切相关的。通信行业有3GPP,技术演进有统一明确的国际标准与技术开发规范,换言之,大伙的技术路径都是一样的,不需要你费心做开拓式研究,只要加大研发投入、提高执行力,谁就拥有了竞争力。这些都是华为长项。手机市场也差不多,安卓的生态已经很成熟了,硬件也都可以直接采购,华为不需要做开拓创新。

但云计算行业不同,它没有统一的行业标准,玩家们必须自建生态、自订规则,这其实是华为不擅长的。和国人的刻板印象不同,华为在漫长的成长史中,其实一般扮演着的是模仿者与赶超者的角色,对于开拓创新的事情,它实际上是个新手。

总而言之,和阿里干仗,华为云不是对手。不可否认,华为云这两年增长很快,在2020下半年已经拿到了仅次于阿里的市场份额,这也是华为重兵投入云的成果。但从长期来看,我们并不看好二者间的差距会缩小。

在这个行业中,如果说做第一名的价值是一百分,第二名的价值则只有五六十分,第三名的价值只有二三十分。当然,既然大概率干不过阿里,华为还是可以选择与腾讯一争高下。做不了头部,那我就去做颈部,活着总比死了强。

但不好意思,别看华为云的市场份额一时赶超了腾讯云,真要扳手腕,华为也是扳不过腾讯的。至于理由么,和华为打不过阿里的理由差不多。阿里有的东西,腾讯也有,只不过起步慢了些,战略魄力差了些,但终究是比华为早。论起技术与生态,腾讯也比华为强了不少。除非腾讯犯下严重战略错误,否则华为云很难干净利索地将其击倒,而在腾讯全公司上下对云计算高度重视的情况下,这个可能已经很小了。最后,华为免不了要和腾讯缠斗,缠斗就要烧钱,烧钱就会失血,华为接下来几年的利润数字,想必不会好看。

前方一片荆棘,大老远就能闻到阵阵血腥。但这路,华为又不得不走。

4. 希望还是有的

当然,前方除了荆棘与血雨,也还是有希望的。在云计算的市场,有一位步履蹒跚、进退两难的失意者,它却可以是华为的贵人。

这个失意者兼贵人,便是中国移动。

中国移动入局云计算,既有商业上的考量,也有政治上的意图。在商业上,移动非常需要靠云业务摆脱它当前的“通信管道”定位,拯救一下多年原地踏步的增长率(客观地说,移动还是有增长的,2015-2020的年复合增长率为2.8%)。但移动的问题是,它非常非常不擅长也不适合做云。如果说华为的基因和云计算有点不对付,那移动的云基因更弱。

移动的优势在于它有管道,无论谁做云,都得和移动合作,通信运营商总是绕不开的。但在软件与生态方面,移动的能力就非常一般了。由于国企的身份,它的薪酬空间比较受限,再加上国企特有的文化,对技术人才缺乏吸引力;所以移动想做出点什么,就必须要靠合作。

但问题是,跟其他大央企一样,移动的开放性不怎么好,对外合作时“甲方心态”比较强。——经常和“甲方”打交道的同学们,你们懂我说的是什么。我拿你当伙伴,你拿我当孙子。在谈合作时,移动不怎么喜欢让利,对伙伴的尊重也不怎么重;这就导致了一个后果:很多领先的头部DI CT服务商往往不愿和移动进行深度合作。移动说是要合作,结果却是收了一群马仔。至于生态?大约在梦里。

简而言之,移动的情况可以概括为:很想做云,但很难做成。

但移动不得不做云,因为它还有政治上的考量。

当前,中国正处于数智化转型的关键时期,旧有的经济增长逻辑不好使了,必须有新的引擎、在新基建基础上做起新型产业来。可这件事要靠谁呢?靠阿里吗?一不留神,它又惦记老百姓的买菜钱去了,不怎么靠得住。

基础设施么,稳定性、安全性、可控性是第一位的,还是得让身为共和国长子的央企来做。而在央企里面,有钱有人又与数智化方向一致的第一人,那就是中国移动了。国家说了,建设网络强国、数字中国、智慧社会,你移动要做领头人、要做主力军。所以,移动必须做云,这是死任务。

有困难,就得找解决方案。

华为的困难和移动的困难加到一块,就成了最佳的解决方案。

对于阿里和腾讯,华为没有优势。可只要和移动合作,华为就有了优势。移动根红苗正,又肩负着推动经济转型的伟大使命,被国家委以重任。如果“民族之光”华为和根红苗正的移动携手推出一个云平台,身为党政机关的采购决策者,你是用他们的云,还是阿里的云?

企业做事,考虑的是性价比,那自然是阿里云比较好;但机关做事,要考虑的东西就多了,政务数据、机密信息都得放在云上,那还是放在国家的云上比较安心。这样,华为+移动的组合无疑是更好的选择。何况,移动手上就握着一大批党政客户。

可以预见的是,如果华为与移动联手,定能成为党政军的细分市场霸主,反把阿里杀穿。

至于,他们两家怎么合作,机制也特别简单:既然你移动做不好云,那不如把“外战”全权委托给华为——华为做好平台、挂上移动的名字,再一起去拓展外部客户;原本的移动云也可以保留,虽然对外可能没什么竞争力,但只要把移动自有的业务(例如咪咕、云视讯等)全都放到移动云上,也是不小的业务规模。

不过话说回来,把自家业务放到自己云上,也是需要魄力的。这点移动真的需要向阿里学习,人家阿里云在发展初期强制自己的金融业务往自己云上放,移动自己有云还整天采购外面的云服务,真的有点说不过去了。

总之,移动华为一联合,许多问题就不是问题了。移动需要出个品牌,出个身份,再提供些客户资源与服务资源,就能坐享其成;华为也能获得巨大的党政军市场份额,建立起差异化优势。

皆大欢喜。双赢。移动和华为各赢两次。

5. 谁是谁的稻草

双赢的合作,大家都喜闻乐见。但谈起合作,免不了还是要讨价还价,争取在这段关系中多捞一些好处。

那么,在合作谈判中,谁会占有优势地位?

表面上看,是华为。在这段合作中,移动得其名,华为得其实。业务是华为主导的,移动几乎不用做什么,所以为了促成此等好事,移动理应跪舔华为才是。

但现实却并非如此。

云,是华为必须要做的,而且必须做到第一。不把云做出花来,华为就会落得百度的命运,甚至步诺基亚的后尘,所以,它不得不硬着头皮和阿里干仗、和腾讯干仗。因此,它特别需要中国移动这张牌。

但移动呢?移动也必须做云,但不是必须做到第一。进一步讲,若移动云能够偏安一隅,拿下一部分政府客户,虽说在商业上没多少价值,但在政治上也算是完成了任务,对国家也是有了交待。如果这期间天翼云再作个死,让移动云给反超了,那就彻底圆满了。因此,移动能和华为合作当然最好,但不合作也没什么大不了。反正抱着通信管道业务,它也活得挺滋润。

另一方面,华云要谈合作,对象只能是中国移动。首先,它的合作对象只能从三大运营商里挑,其他央企不沾云计算,也给不了它需要的身份与客户资源。三大运营商里,和电信的合作仅在理论上存在可能,因为天翼云目前的成绩还不错,电信也不会觉得自己有和华为进行战略深度合作的必要;至于联通,体量太小,能给资源的有限。思来想去,也只有移动是合适的合作对象。

而移动就不同了,虽然华为是它的首选合作对象,但与腾讯、百度,移动也可以谈合作。腾讯的合作风格相对开放,如果移动肯让渡一些利益或控制权,合作还是挺有希望,毕竟腾讯也需要对抗阿里的手段。

总结起来,华为做云的失败成本太高,合作的意愿比移动更紧迫,而它的选择却比移动更少。所以,在这场合作上,移动才是真正占有优势的那一方。如果移动能想明白这一点,完全可以在谈判桌上向华为索取更多的东西。

不管双方是怎么谈的,若华为能抓住移动这根神奇稻草、促成这桩“联姻”,势必会搅动云计算行业,带来新的腥风血雨。或许,人们将会在不久后看到阿里云雄霸企业市场、移动/华为云把持党政军市场的二元格局。

让我们拭目以待。